2025年10月31日

TE2025年10月30日

罗克韦尔2025年10月24日

采埃孚2025年10月24日

兆易创新2025年10月24日

欣旺达2025年10月27日

魏德米勒

2025年10月22日

倍福

2025年10月16日

罗克韦尔

2025年10月16日

明珞装备

2025年10月11日

EMAG

2025年10月31日

海克斯康

2025年10月24日

Melexis

2025年10月24日

倍加福

2025年10月23日

科尔摩根

2025年10月23日

海康机器人

孙逢春 中国工程院院士、北京理工大学教授

01 发展趋势

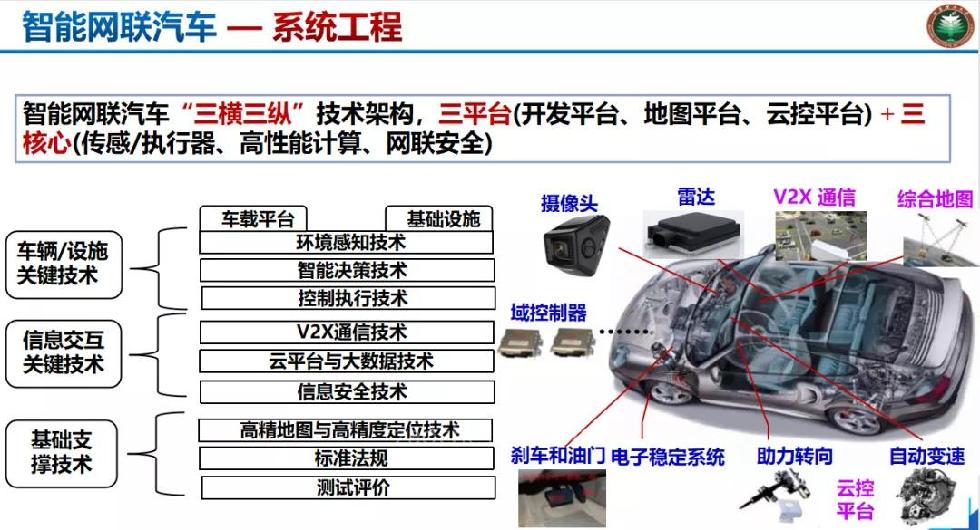

孙逢春认为,电动化、网联化、智能化已经成为汽车产业的发展潮流和趋势。三化融合发展,催生出智能网联新能源汽车。

孙逢春认为,我国新能源汽车技术居国际先进水平,新能源汽车保有量近650万辆,连续多年位居全球第一,占全球50%以上。截至目前,我国已累计销售新能源汽车852.65万辆。仅2021年1-11月新能源车(含商用车等)就零售299万辆,同比增长166.8%;目前,私家新能源乘用车是主流销售车型,2021年1-11月销售283.7万辆。

02 创新体现

“我国新能源汽车大数据技术步入快车道,构建了全球最大的车联网平台。截至2021年11月9日,新能源汽车大数据监管平台接入车辆近650万辆,总里程2000亿多公里,综合碳减排量超8000万吨。同时,平台还具有新能源汽车运行安全监测、财政补贴核算、节能减排交易、产品质量分析、为各类用户提供多种服务等五大功能。”孙逢春院士如是说。

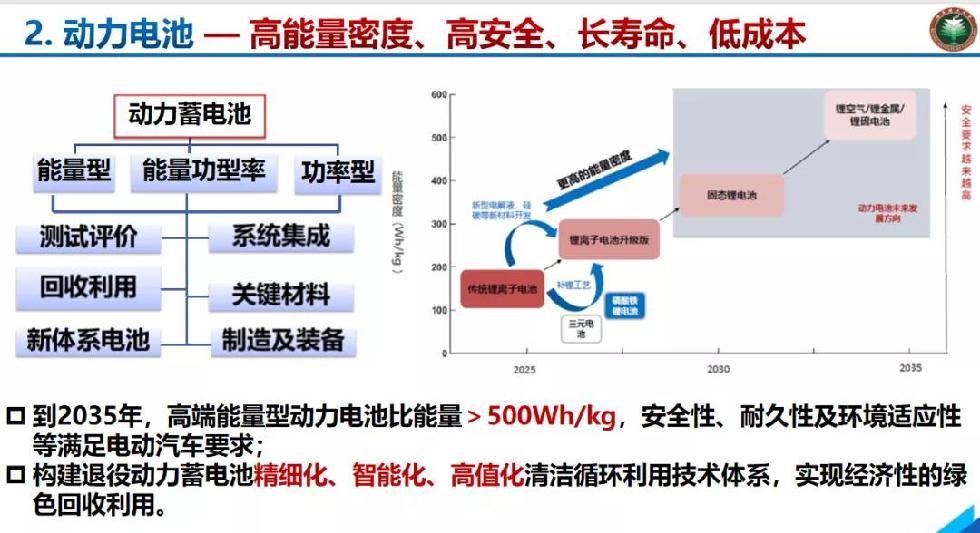

03 攻关方向